内欲の言語化:幸せな人生設計の核心

こんにちは、人生戦略研究室リーダーの翔太です。

今回は「内欲の言語化」というテーマでお話ししていきます。

前回のおさらいから始めていきましょう。

前回は、「魅力的で豊かで、そして何より幸せな人生」を各自が描くために、まず「そもそも幸せとは何か?」という概念を説明してきました。

繰り返すと、幸せとは「自分の内欲を満たしている状態」であるということ。

世間一般が考える幸せの定義や、社会からの評価・成果といった外側の基準ではなく、あなた自身の内側から湧き上がる本当の欲求が日常の中で満たされているかどうか――これこそが本当の幸せの条件であり、人生設計の土台になるとお伝えしました。

そしてその「内欲」に対をなすものとして「外欲」というものが存在します。僕たちはこの2つで構成される「欲求の全体像」を簡単に概念的に説明し、それぞれの欲求がどう生まれ、どう形成されるのかについてもお話ししてきました。

改めて整理すると、

「内欲」とは、世間一般の社会的規範や道徳といった基準とは無関係に、その人本人が本心から湧き上がる”真なる欲望”のこと。

「外欲」とは、社会からの期待をベースにした外発的な欲求、つまり社会性や「こうあるべきだ」という社会的規範が、意識的もしくは無意識的に組み込まれてしまっている欲望です。

そして、前回では外欲にまみれた人生設計を行うと幸せな人生は描けないこと、そのリスクについても理解し、「人生はこの”内欲”をベースに描いていく」というのが結論でしたね。

社会からの評価や成果ではなく、自分の内側から湧き上がる、本音の欲求を日常の中で満たしているかどうか。これこそが、あなたにとっての本当の幸せの条件であり、人生設計の土台になる──そうお伝えしました。

では、それらの内容を踏まえ、どうすれば「自分の内欲」を見つけられるのか?

この1-2では、いよいよ自分の内欲を言語化していくことを目指します。

1-1の最後で提示したワークや質問リストを使って、すでにあなた自身が「自分がこれまで何に惹かれてきたか」「何を嫌だと感じてきたか」などを振り返って、自分なりの情報を洗い出してくれたかもしれません。

この章では、それらの情報も材料として使いながら、あなたの中にある”内欲のかけら”を言葉にしていきます。

内欲の正体とは: “want to”と”importance to”

「内欲とは何か?」

1-1で、内欲の特徴として、「行動それ自体が目的」という点をお話ししましたね。

つまり、成果や評価を求めるのではなく、「ただやっているだけで充実感がある」という行動こそが、内欲の表れです。

例えば、好きな趣味に没頭しているときやその事柄とか、時間を忘れて集中しているタスク、誰に言われなくても自然とやってしまう行動などです。

これらは、「行動自体が報酬になっている」状態と言えるでしょう。

他方で、解像度を上げてみると、僕たちの内欲は単に「何をしているか」だけでなく、「どうやっているか」にも強く関連していることに気づきます。

例えば、同じ「料理をする」という行動に本当に没入できて幸せを感じる人の中でも、「効率よく手早く作ること」に喜びを感じる人もいれば、「細部までこだわって丁寧に作ること」に価値を見出す人もいます。

あるいは「誰かのために作ること」に意味を感じる人もいるでしょう。

この観察から、内欲は大きく分けて「行動ベース」と「価値観ベース」の2つの側面から言語化できることが見えてきます。より具体的に言うと、「どんな行動をしたいか」という動詞的な側面と、「その行動にどんな姿勢や美学を込めたいか」という側面です。

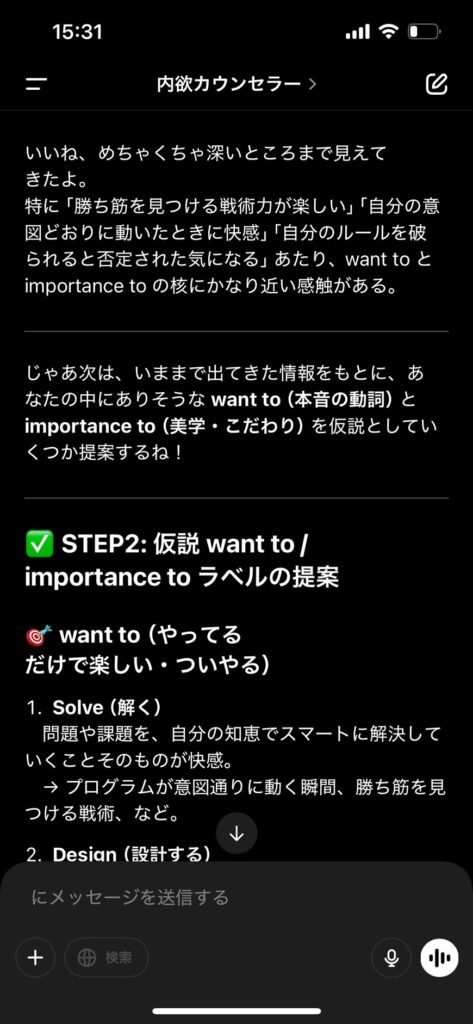

これらをそれぞれ、”want to”と”importance to”と呼びます。

よって、内欲は、自分の”want to”と”importance to”を言語化することで見えてくるということです。

内欲を紐解いて言語化していくために、この2つについて詳しく見ていきましょう。

それぞれの説明に入る前に、最初にそれぞれの定義的な概念を共有しておきます。

want to:

- 成果が出ている・出ていないに関わらず、行為そのものが楽しいと感じる動詞

- こうなっている、これができている自分が好き

- ついやってしまうこと、無意識にできる行為

- 他者からたしなめられても、やめられない行為

importance to:

- want toを行う際、無意識に重要視していること。損ないたくない信念・美学

- 本音動詞を実行しているときの着手のニュアンス

- これを破るくらいなら本音動詞をやりたくない

わかりやすさのために、僕の”want to”と”importance to” ――すなわち、僕の内欲の一部を下記に例として挙げますね。

- 行動のラベル

- Create : 知識やノウハウを自分が納得感できるレベルまで考え抜き、体系化すること

- Experiment : 自分の体系化した知識を駆使して、思った通りの成果が出るか試すこと

- 美学のラベル

- Excited(ワクワクするか):他者にワクワクや面白いなどの感情が与えられるかどうか

- Universality(普遍性):どんな時代でも変わらない、物事の根本的な考え方や概念が好き。移り変わってしまう対象(バズるとかブーム)は興味がわかない

- Uniqueness(独自性):完全丸パクリは絶対にできない。自分の創意工夫をしないと気が済まない

1. 行動ベースの内欲(=”want to”)

これは、頭で考える前に、体が勝手に動いてしまうような行動ベース、すなわち“動詞のかたちをした欲求”です。

- 「気づいたらやっていた」

- 「他人の目なんか関係なく続けてしまう」

- 「疲れていても、その話題になるとスイッチが入る」

- 「成果よりも、やっていること自体が快感」

- 「誰かに評価されなくても、やっていたい」

──そうした、行動自体が報酬になっているような体験を思い出してみてください。

want to とは、「なぜかやめられない行動の原型」です。

ここには、達成報酬も、評価も、意味付けもいりません。

やりたいからやってる。それ以上の説明はムズい。というもの

それがあなたの内欲起点の純粋な動機であり、行動エンジンの中核をなしています。

2. 美学・価値観ベースの内欲(=”importance to”)

want to が「何をしたいか」を示すとしたら、importance to は「どう在りたいか/どういう”やり方”を大事にしたいか」を示します。

つまり、自分にとっての「やり方のこだわり」や「この軸が守られないなら、やりたくない」という美学です。

たとえば──

- 独自性がないと気が済まない。誰かと全く同じものを作っても面白くない

- 雑に仕上げるくらいなら、時間をかけてでも細部まで気を配りたい。

- 自分が手掛ける作品が他者を魅了できることが絶対条件。

- 約束は絶対。誠実さが失われたら自分じゃなくなる気がする

- 自分の身の回りの物は美しくあらねばならない。センスのないものは自分のこの一貫性が崩れる

- 一過性のものより、長く残るものを扱いたい。時間が経っても価値が薄れないことが大事

2’. importance to は”べき論”ではないのか?

この importance to の表現には、ある種の「こうあるべき」というニュアンスが含まれています。

社会的な「べき論」、つまり外欲起点のニュアンスを受ける人もいるかもしれません。

「どんなことがあっても独自性を大事にすべきだ」

「相手に誠実であるべきだ」

「丁寧であるべきだ」

これらは一見、社会から期待される「あるべき姿」のように思えるかもしれません。

ここで重要なのは「その動機がどこから来ているのか?」という視点です。

動機の4つの分類

人間の行動には必ず理由があります。「なぜこれをやるのか?」という問いに対する答えが、その行動の「動機」です。この動機こそが「欲求」の表れです。

欲求と動機の関係

これら「欲求」と「動機」の関係を整理すると、

- 欲求:行動のエネルギー源、原動力となる根本的な願望

- 動機:そのエネルギーに意味づけや方向性を与えたもの

つまり、欲求は「何かをしたい」というエネルギーの発火点であり、動機はそのエネルギーが具体的な行動として表れる際の「理由」です。

僕たちの行動を動かす「欲求」には、前回説明した通り「内欲」と「外欲」があります。

そして、それぞれの欲求から生まれる動機は、その源泉によって性質が大きく異なります。

「内欲」を源泉とする動機が、これまで説明してきた “want to” と “importance to” です。これらは自分の内側から自然と湧き上がる動機です。

一方で、「外欲」を源泉とする動機も2つ存在します。

それぞれ、

ought to:社会的に「こうすべき」とされる規範から生まれる動機

have to:義務や恐れから「やらなければならない」と感じる動機

と呼びます。

この欲求と動機、そして行動するときのニュアンスの違いは、図のように分類できます。

ここで見てほしいのは、importance to が「内欲」に分類されていることです。

同じ”すべき”でも、それが

- 「他人からそう言われてるから」なら→外欲(ought to)

- 「自分にとって守りたい信念だから」なら→内欲(importance to)

この違いは、本人の”エンジン”がどこにあるかなんです。

この理解をもとに、あなた自身の中にどんな “want to” や “importance to” が眠っているのでしょうか?

自分の内欲――すなわち、“want to” と “importance to”を言語化するための実践的なワークに入っていきましょう。

内欲を見つける実践ワーク

内欲の言語化は、自分の本質を理解する上で非常に重要なプロセスですが、実際に自分の内欲が何なのかを見つけるのは簡単ではありません。自分にとってはもはや「当たり前」になってしまった行動や価値観を客観視するのは、想像以上に難しいです。

「これが自分の内欲だ!」と思っても、実は意識的・恣意的にちょっと良く見せようと成形したものになっていたり、これが正解だと早い段階で満足してしまって浅い言語化でとどまっていたり、というケースもしばしば発生します。

ここではそうならないよう、

・内欲を言語化するためのワークの取り組み方

・ちゃんと“本当の内欲”に到達するためのアプロ―チ

について、具体的に説明していきます。

1. 内欲を言語化するためのワークの取り組み方

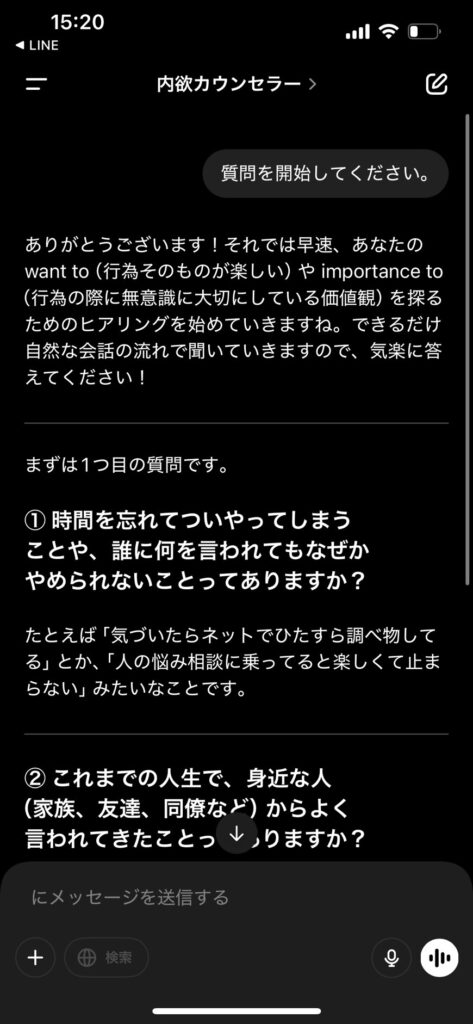

まず基本になるのは、前回(1-1)でお伝えした質問リストに答えていくことです。

「没頭できたこと」「時間を忘れた活動・経験」「子供の頃から好きなこと」など、そのリストをきっかけに思い出した経験や活動が、あなたの内欲を探る手がかりになります。

しかし、単に「何が好きか」「何をしている時に時間を忘れるか」などを挙げるだけでは足りないんです。

例えば「ゲームにハマっている」と答えた人がいるとします。でも、同じ「ゲーム好き」でも、人によって何に価値を感じているかは全然違うんですよね。

大切なのは、その活動の「何が」あなたを惹きつけているのか、さらに深掘りしていくことです。

ポケモンが好きな人もいれば、どうぶつの森が好きな人もいるでしょう。

ゲームのカテゴリーの中でも、どれが好きかだけでなく、「なぜそのゲームのカテゴリーの対象が好きなのか」とか、「ゲームのプレイスタイルとかで切り分ける」こともできます。

例えば僕のゲームの志向性で行くと、「このゲームの中で最強のコンボとか、キャラとスキルの組み合わせで最強のものって何なんだ」とか、そういうのを考えるのが好きなんです。

実際にそのスキルを取ってきて、机上論で強くなりそうなそのキャラを作ってプレイしてみて、面白いかどうか、ちゃんとそのコンボが成立するかどうかとかを検証するのが好きだったんです。

一方で、タイムアタックとか、制限を付ける縛りプレイとかは、あんまり好きじゃないんです。

その目的のために最強のコンボを考えたい。今回のこのコンテンツでいくと、「幸せな人間、幸せな人生設計を行うための考え方」という目的の中で、「最強の言語化」を今考えているって感じなんです。

別の例でも考えてみましょう。

YouTubeを見るにしても:

- どんなジャンルを選ぶ?(情報系?エンタメ系?実験系?)

- 一人のYouTuberを推すのか、複数人のコラボが好きなのか

- 見た後、どんな気持ちや感覚を得たいと思っているのか

漫画やアニメが好きな人も:

- どんなキャラクターに惹かれる?

- 主人公派?脇役派?敵キャラ派?

- ストーリー展開と世界観のどちらに重きを置いている?

こうやって、表面的な「何が好き」を掘り下げていくと、そこに隠れた「なぜ好きなのか」という動機の部分が見えてきます。そこにこそ、あなたのwant toとimportance toが潜んでいるんです。

こうした「差分」に目を向けることで、あなた固有の内欲のパターンが見えてきます。

重要なのは、「目の前の事象に対して、楽しいなとか、しんどいなとか、つらいなって感じるとき」に、その事象の何がそう感じさせてるのか、という深い真相の部分に思いを馳せることです。そこにあなたを通底するWant toかImportance to、あるいは社会的にそう思わされてる社会的な性能のどちらかが隠れているはずです。

ただし注意点があります。いくつかの行動、例えば先ほどの「YouTubeを見る」という行為自体には、情報収集という人間の本能的な欲求も含まれています。

情報を得るとドーパミンが出るので、それだけが理由で「見ている」という可能性もあります。そんな本能的な部分だけを掘り下げても、あなた固有の内欲は見えてきません。

2. “本当の内欲”に到達するためのアプロ―チ

ここまでワーク、言うは易しですが、実際にこのワークを通して自分自身の内欲をフラットな目線から言語化することは、かなり難しい作業です。

本当に自分にとって“当たり前すぎること”というのは、自分ではなかなか認識できないからです。

人間の認知の性質として、僕たちは“差分”がなければ物事を認識できません。

他人との違いや、過去との違い、環境の変化とのギャップなど、「比較」があって初めて「これは自分らしい」「これは違和感がある」といった気づきが生まれます。

だからこそ、“自分という存在”を深く見つめようとしたとき、一人で完結するのは極めて難しい。比較対象も、外部からの問いかけもない状態では、自分の内側の構造にアクセスする手がかりが得られにくいのです。

AIにメタ的に内欲を言語化してもらう

そこで有力な選択肢のひとつが、文章系生成AI(ChatGPTやClaudeなど)を活用することです。

ChatGPTは、あなたの語った体験や感情に対して、客観的に構造を見出し、仮説として言語化してくれます。

曖昧な思考や感覚の断片を、意味のある形に整えてくれることで、「自分では気づけなかった自分」に出会うきっかけを与えてくれます。

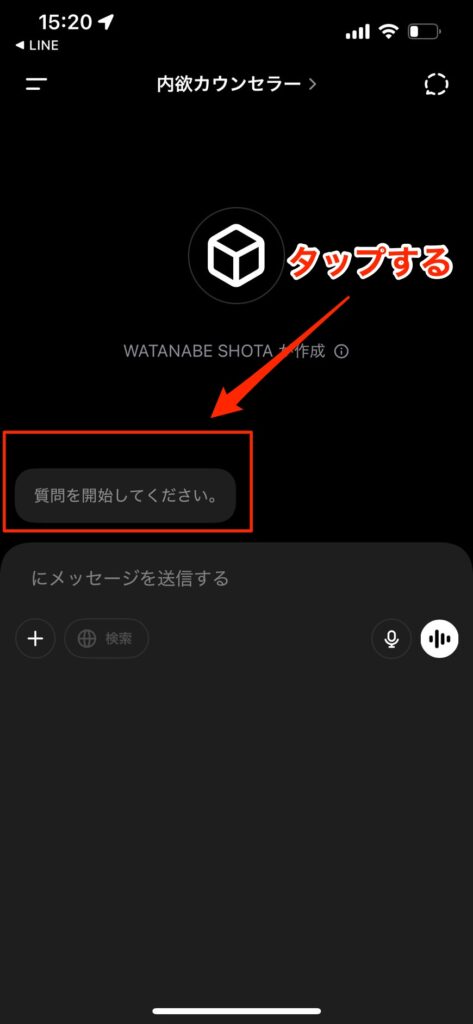

このプロセスをよりスムーズにするために、僕のほうで今回のワークに合わせた専用のChatGPTを用意しました。

質問に答えていくだけで、わずか10分足らずであなたの内欲の仮説を導き出してくれるよう設計されています。

まだChatGPTを使ったことない方でも簡単にお使いいただけます。

使い方はシンプルで、下記のリンクからアクセスして「質問を開始する」を押すだけ。

ぜひ使って見てください。

https://chatgpt.com/g/g-67fb96d0a7a48191a497e393873673e0-nei-yu-kaunsera

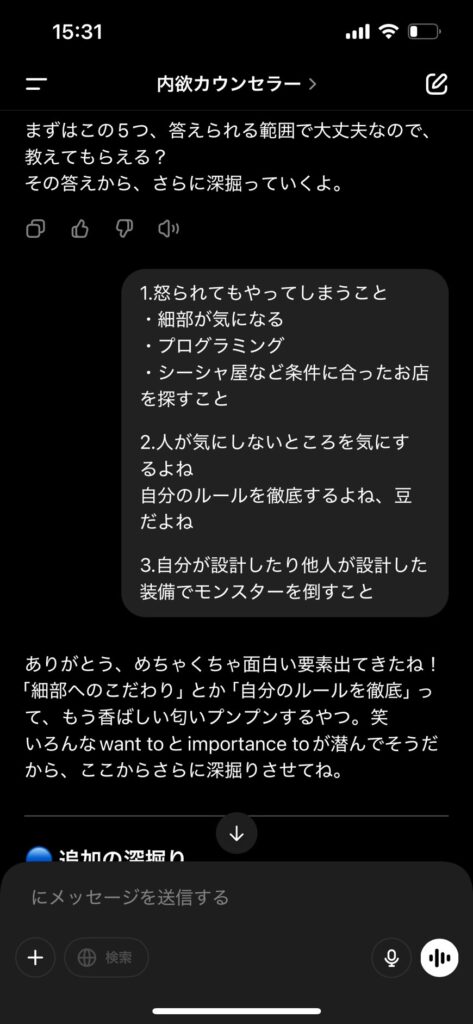

※ChatGPTをうまく使うポイントは量より質※

質問に対してなるべく多くの情報を答えることで、より精度の高い回答を導き出すことができます。

ただし、これで出てくるのは「仮説」に過ぎません。しかし、自分一人で考えるよりも、遥かにメタ的かつ客観的な視点を得られるはずです。

この仮説が、今のあなたにとっての「内欲の手がかり」として、非常に有効に機能してくれるはずです。

他者と内欲について言葉を交わし、差分から解像度をあげる

では、その仮説をさらに解像度を上げ、真に「自分の内欲」として確信を持てるものに近づけていくには、どうすればいいのでしょうか?

結論、他者との対話が不可欠です。特に効果的なのは、この大学院のように「内欲」という共通言語を持った仲間たちと対話をすることです。

たとえば、「僕のwant toってこういうのが出たんですよね」とChatGPTとのやりとりの履歴を見せ合いながら話すと、「なぜそう感じたの?」「この質問に答えるとき、どんなことを考えていたの?」という問いかけが自然と生まれます。

このやり取りが、先ほども話した、まさに”差分”を生み出します。

他者との対話を通じて、「自分がどこにこだわりを持っているのか」「どんなところで他人と価値観がズレるのか」が明確になっていく。その瞬間こそ、自分の内欲が浮かび上がる最もリアルなタイミングなのです。

まとめ:内欲言語化の2段階プロセス

ChatGPTとのやり取りの履歴は、まさにあなたの「思考のカルテ」と言えます。それを他者と照らし合わせることで、初めて自分の中の仮説が検証され、現実のものとして深まっていきます。

この大学院のメンバーは、すでに内欲や”want to”, “importance to”の概念に対して共通言語を持っています。

だからこそ、AIを通じて出てきた自分の内欲の仮説を他者と見せ合い、「なぜそれが出てきたの?」「その背景にある考え方は?」といった問いを交わすことで、お互いの思考プロセスに触れることができるのです。

そこから、自分のリアルな内欲の輪郭が、より明確に、より立体的に浮かび上がってくるはずです。

つまり、自分の無意識を掘り起こすためには、

- ChatGPTを使ってまずは仮説を立てる

- 他者との対話を通じて検証と再解釈を繰り返す

という二段階のプロセスによって、常に解像度が上がっていきます。

蛇足ですが、この内欲の言語化は女性攻略にも非常に有効なんです。実際、僕が女性と会話するときは、”want to”と”importance to”を言語化できるところまで深掘りすることを大切にしています。

例えば「休みの日何してるの?」と聞いて、「こういうことをしています」という答えに対して「なぜそれをやろうと思ったの?」「始めたきっかけは?」と掘り下げていく。

こうした質問は、まさに相手の動機を探っているんです。

僕はこれを徹底的に聞き続け、「あなたはそういうコンセプトで人生を生きているんですね」という、相手の”want to”と”importance to”を言語化するところまで深掘りします。

そうすると、相手以上に相手のことを理解している存在になれるんです。相手自身も気づいていない無意識の部分まで言語化できるわけですから。

こうなると女性視点、「この世で一番の私の理解者はこの人かもしれない…!」という状態が生まれます。

他方で、自分自身の”want to”と”importance to”を言語化できれば、自己開示も誇りを持ってできるようになります。

自分の人生のコンセプトが見えることで、考え方が整理され、「自分というもの」に誇りが持てるんです。「ああ、僕はこういう人間なんだ」と。これに良い悪いはなく、「僕はこういう考えなんだ」と堂々と伝えられるようになります。

「自分に自信がない人」や「彼女との関係で主導権を握れず相手の意見に従ってばかり」という人は、結局自分の評価基準を持っていないんです。

相手の基準ばかりを気にして、それに合わせて行動するから、主導権を相手に握られてしまう。相手の評価基準通りにしか動けないからです。

大切なのは「自分の評価基準は何か」「絶対に譲れない自分の最後の防波堤はどこか」を自分の中で整理すること。多くの人はこれができていません。

このように、自分の内欲を言語化できれば他者の深掘りもできるようになり、恋愛においても非常に有効です。

自分の内欲に向き合うことにある程度慣れてきたら、是非女性の内欲をカウンセリングしてあげましょう。

内欲言語化のゴール:まずは仮説から始めよう

さて、ここまでいろいろお話してきましたが、このセクションの時点で完璧な内欲の言語化ができるとは思っていません。

このセクションでのゴールは、一旦自分の”want to”と”importance to”、つまり内欲を言語化してみることです。

自力でもいいですし、ChatGPTなどのツールを使ってもいいでしょう。

仮説レベルでも構いません。自分の大枠の生き方、コンセプトのようなものが見えてくれば、それを周りの人と共有して対話することで、さらに深めていくことができます。

ここで大切なのは、完璧な正解を求めすぎないことです。

内欲の言語化は継続的なプロセスであり、今日の「正解」も一年後、二年後には変化しているものです。

人間は常に成長し、環境も変わりますから、内欲も少しずつ形を変えていくのは自然なことなんです。

むしろ「これこそが自分の内欲だ!」と強く確信しているときほど、立ち止まって疑ってみる余地があるかもしれません。

大切なのは、「今はこんな感じかな」というゆるやかな仮説を持ちながら、日々の生活の中で検証し、調整していくことです。

大学院のイベントや定例会などを活用して、お互いの内欲仮説を共有し合うことで、自分では気づかなかった視点も得られるでしょう。

他者との対話を通じて解像度を上げていくのが、この内欲言語化の醍醐味です。

言語化すること自体が目的ではなく、あくまで「より充実した人生を送るための手段」だということも忘れないでください。

内欲がしっくりこないからといって、自分を責める必要はありません。人生に向き合いながら、ゆっくりと言語化していくプロセス自体が、充実した人生の一部なのです。

次回予告:内欲をベースにしたビジョン設計へ

ということでここまで「内欲の言語化の方法」について話してきました。

次回は、この内欲を基軸にした、魅力的で豊かで、そして何より幸せな人生を描くための、各々のビジョンの設計の仕方を話していければと思います。

次回も楽しみにしていてください。ありがとうございました。

ぜひまずはこの1-2までの内容を聞き返して、ChatGPTとか周りのメンバーも活用しつつ、自分の内欲というものに目を向けていってください。よろしくお願いします。